_

1)基礎知識

目次

①放射線、RIとは …身近な放射線、放射線の分類と特徴、RI、放射性壊変、放射性試薬

②被ばくとは

③防護とは …外部被ばく防護、内部被ばく防護

④主なRIの特徴 …ライフサイエンス実験用途、分子イメージング研究用途、がん治療研究用途

① 放射線、RIとは

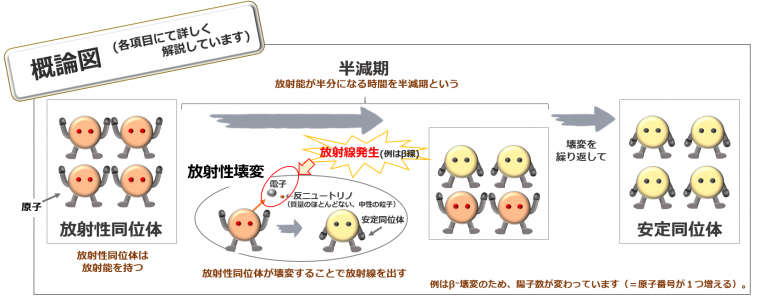

⑴ 概要

・放射線とは、α線、β線、γ線、中性子線等を指します。

・RI(Radioisotope; 放射性同位体)とは原子の中でこれらの放射線を出すものを指します。

・放射線と放射能、RIは混同しやすいですが、まずはその性質の違いを抑えましょう。

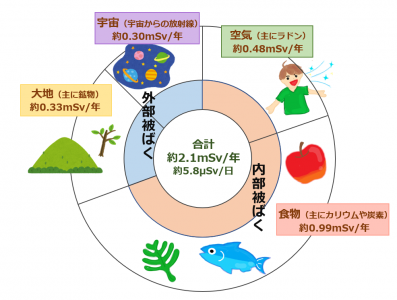

⑵ 身近な放射線

・放射線は自然界に存在しており、その中で人間は生活しています。

・放射線は「見えない」「聞こえない」「無味無臭」といった五感で感じることが出来ないという特徴があります。

・以下に自然放射線から受ける被ばく量を示します(本ガイドで扱う放射性試薬から受ける被ばく量は一回当たり多くても数μSv(マイクロシーベルト)程度です)。Sv(シーベルト)とは身体が受けた放射線による影響の程度を表す単位です。

・1mSv(ミリシーベルト)は1Svの千分の1、1μSvは1Svの百万分の1です。

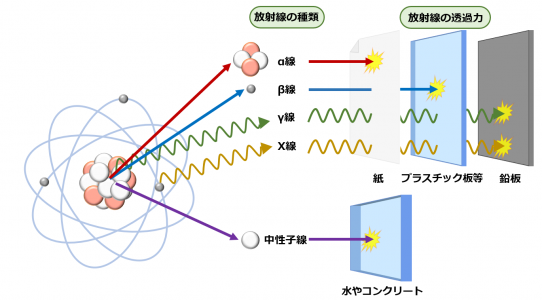

⑶ 放射線の分類とその特徴

・放射線の種類により、実験の特性や取扱い時の注意点が異なります。

・放射線はα線(アルファ線)、β線(ベータ線)、γ線(ガンマ線)、中性子線等に分類されます。

・放射線は物質を透過する性質があり、種類によって透過力の強さや飛距離は異なります。したがって、検出方法や防護の方法が異なってきます。

| 構成 | 透過力 | 遮蔽 | 特徴 | |

|---|---|---|---|---|

| α線 | 陽子2個・中性子2個 | 極めて小さい | 紙や空気でも止まる | ・物質への影響が大きく、体内に入ると危険度が高い ・α線だけを出すRIは少ないため、別の放射線の遮蔽も併せて考える |

| β線 | 電子 | 小さい | アクリル板 アルミ板 |

・制動放射線*に注意する ・体外被ばくは皮膚表面のみ |

| γ線/X線 | 電磁波 | 大きい | 鉛 コンクリート |

・体外からの被ばくが主 ・透過性が大きいため、離れた場所からの検出が容易 |

| 中性子線 | 電荷をもたない粒子 | 大きい | パラフィンや水 コンクリート |

・物質を放射性に変える(放射化させる)ことがある |

*エネルギーが強いβ線が原子核の近くを通過する際に、物質中の原子と衝突して減速し、その際に出る余分なエネルギーの電磁波(γ線と同じ性質)を指します。

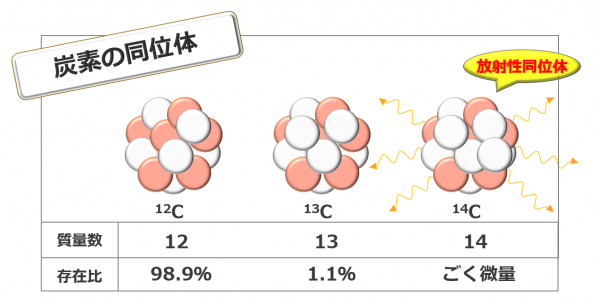

⑷ RI(Radioisotope; 放射性同位体)

・陽子の数が同じで中性子の数が異なる原子を相互に同位体の関係にあるといいます。

・その中で原子核が放射性壊変し、放射線を放出するものをRI(Radioisotope; 放射性同位体)といいます。

・放射性同位体は放射線を放出して安定な原子に変化(放射性壊変)しますが、この性質を放射能といいます。

・放射能の単位にはBq (ベクレル)を用います。Bqは任意のRIが毎秒壊変する原子の数を表します。したがって、1Bqは毎秒1壊変する放射能を表しますが、1壊変で必ずしも1本の放射線しか出さないわけではありません。例えば、1壊変につき、3Hは1本のβ線しか出しませんが、60Coは通常1本のβ線と2本のγ線がでます。

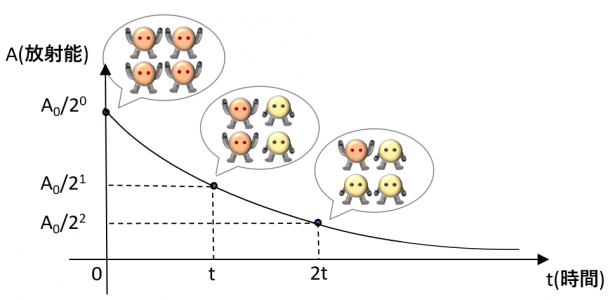

・放射能は時間と共に減っていき、放射能が始めの半分になる時間を半減期といいます。

・放射性同位体にはそれぞれ固有の半減期があり、半減期は温度、圧力などの外界の影響を受けません。

・元の放射能をA0、経過時間t後の放射能をA、半減期をTとすると、A=A0×(1/2)t/Tで放射能が分かります。

⑸ 放射性壊変とは

・放射性同位体(不安定な原子核)が、放射線を出すことで安定な原子核に変化する現象の事を指します。

・一般的に、壊変する前のRIを親核種、壊変後の核種を子孫核種といいます。

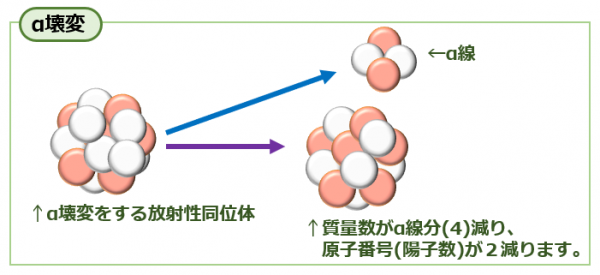

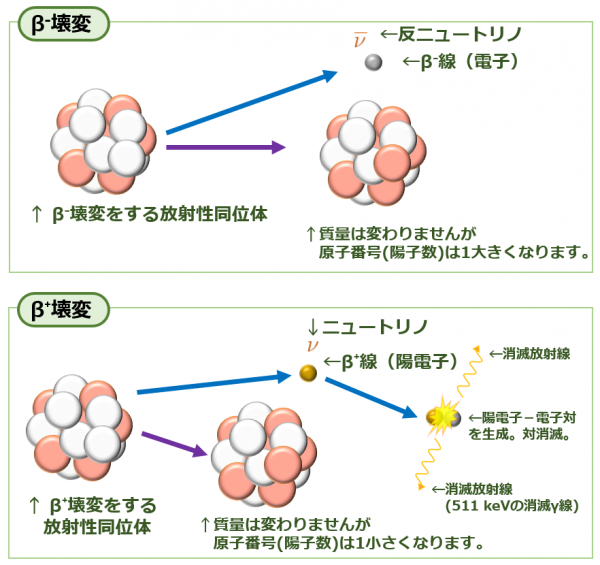

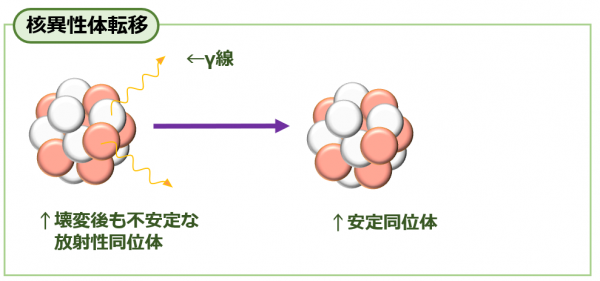

・主な放射性壊変の形式としては、α壊変、β壊変、γ線放出があります。また、β壊変にはβ-壊変、β+壊変および電子捕獲壊変があります。

| 壊変 | 代表的なRI | 解説 |

| α壊変 | 223Ra | ・原子核がα線を放出する放射性壊変を言い、陽子と中性子の数が2個ずつ減った原子に変化します。 |

| β壊変 | 3H(β–壊変)、14C(β–壊変)、32P(β–壊変)、22Na(β+壊変)、51Cr(EC壊変)、125I(EC壊変) | ・RIのほとんどがこのβ壊変をします。 ・原子核中の中性子が陽子に変化するものをβ–壊変、陽子が中性子に変化するものをβ+壊変といいます。 ・β–壊変では電子(陰電子)と反ニュートリノが放出され、この放出される電子のことをβ線(β–線)と呼びます。 ・β+壊変では陽電子とニュートリノが放出され、この放出される陽電子をβ+線と呼び、消滅放射線(電磁波)を放射します。  ・軌道にある電子が原子核によって捕獲されて陽子が中性子に変化するものを電子捕獲壊変(EC壊変)といいます。 ・EC壊変ではニュートリノを放出する他、取り込んだ軌道電子の空位に外側の軌道電子が転移するためそのエネルギー差がX線(特性X線)やオージェ電子として放出されます。  |

| γ線放出 | 99mTc | ・α壊変やβ壊変をした原子核が不安定(励起状態)となるRIの場合、γ線を放出してエネルギー状態の低い安定状態(基底状態)に転移します。 ・γ線放出では原子核の核子の個数に変化はなく、原子番号や質量数に変化はありません。 ・通常は励起状態から基底状態へは短時間で遷移しますが、この時間が比較的長い核種があり、この場合の励起状態の核を核異性体といい、γ線放出のみを起こすRIのように見えます(核異性体転移)。核異性体は質量数の後にm(metastable)を付け区別されます。  |

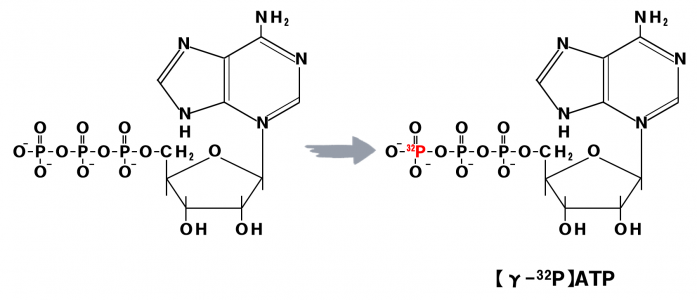

⑹ 放射性試薬とは

・放射性試薬とは、目的とする化合物の一部の原子をRIに置換した試薬のことを指します。

・この場合、化合物分子の化学形は元の分子と全く同一です(原子を別の原子のRIに置換した場合、化学形は変わります)。

・このRIから放出される放射線を測定することで、例えば系内における化学的挙動(移動、分布)や化学反応の過程を調べることができます。

② 被ばくとは

・放射線が人体に入射した場合、生体高分子を構成する原子を電離・励起します。

・DNAがこの過程で損傷を受けた場合、細胞、さらには臓器、人体に影響を及ぼすことがあります。

・放射性試薬は正しく取扱い・防護をすれば、人体への影響は非常に小さいため、過剰な心配はいりません。

・RIが体の外部にあり、体外から放射線を受けることを外部被ばく、RIが体内にあり、体内から

放射線を受けることを内部被ばくと言います。

③ 放射線防護とは

⑴ 概要

・安全に実験するためには、被ばくを最小限に抑えるための特別な対策(放射線防護)が必要です。

・外部被ばく防護と内部被ばく防護を意識して実験を行ってください。

⑵ 外部被ばく防護

・外部被ばくは、「距離」「遮蔽」「時間」に注意することで減らすことができます。

| 距離 | ・取扱い時以外はRIからできるだけ離れてください。 ・受ける影響は距離の二乗に反比例します。 |

| 遮蔽 | ・RIとの間に遮蔽物を置いてください。 ・放出される放射線に対する遮蔽物を置くことで被ばくを軽減できます。 |

| 時間 | ・その場に留まる時間を短く、RIを出しておく時間も短くしてください。 ・被ばく量は時間とともに増加します。 |

⑶ 内部被ばく防護

・体外に排出されるまで持続的に放射線を受けるため、影響が大きくなる可能性が高くなります。

・管理区域内においてRIが体内に取り込まれるルートとして以下のものが想定されるので注意が必要です。

| 経気道 | ・マスク、また揮発性のあるRIはフード内で実験してください。 ・気体になったRIを呼吸と共に吸い込む危険性があります。 |

| 経口 | ・管理区域内での飲食・喫煙・化粧は禁止です。 ・粉末や液体のRIが意図せず口に入る恐れがあります。 |

| 経皮 | ・専用の作業着と手袋は正しい着方で着用してください。 ・皮膚や傷口を介してRIが体内に入ることがあります。 |

・上記以外にも、内部被ばく対策として以下のことを意識して実験を行ってください。

| 希釈 | ・RIに溶媒や非放射性の同じ試薬を添加することで希釈します。 (体内に取り込んだ場合でも、摂取されたRIの量が少なくなる) |

| 分散 | ・実験室の換気を行うことで、汚染された空気を分散させます。 (万が一汚染された空気を体内に取り込んだ場合でも、摂取されたRIの量が少なくなる) |

| 除去 | ・汚染は早めに取り除きます。 (手等が触れる可能性を早めになくす) |

| 閉じ込め | ・RIをグローブボックスや容器に収納して閉じ込めます。 (人体が直接接触しないようにする) |

| 集中化 | ・RIはなるべく一か所に置きます。 (集中保管することで、被ばくする機会を減らす) |

④ 主なRIの特徴

⑴ 概要

・放射性試薬は、標識に用いるRIの種類ごとに様々な特徴があります。

・特徴に合わせた取扱い方で実験を行うことで被ばくを減らし、安全に実験ができます。

⑵ ライフサイエンス実験用途

・以下で3H、14C、32P、35S、51Cr、125Iを紹介します。

| 3H | |

| 半減期 | 12.3年 |

| 放出放射線 | 低エネルギーβ線(β⁻)(最大0.0186MeV) |

| 汚染の検出 | 間接法(液体シンチレーション) |

| 遮蔽* | 必要としない |

| 注意点 | ・水蒸気や空気に置換されて汚染していくので注意してください。 ・肌から吸収されやすいため、手袋は必須です。 |

*一般的な実験において外部被ばくを防ぐために遮蔽を行います。

| 14C | |

| 半減期 | 5700年 |

| 放出放射線 | 低エネルギーβ線(β⁻)(最大0.157MeV) |

| 汚染の検出 | 直接法(薄窓GM管式サーベイメータ) |

| 遮蔽 | 1cm厚アクリル板によって制動放射線発生も少なくなり効果的 |

| 注意点 | ・水蒸気や空気に置換されて汚染していくので注意してください。 ・有機化合物によっては手袋をしていても浸透します。 |

| 32P | |

| 半減期 | 14.3日 |

| 放出放射線 | β線(β⁻)(最大1.711MeV) |

| 汚染の検出 | 直接法(GM管式サーベイメータ) |

| 遮蔽 | 1cm厚アクリル板によって制動放射線の発生も少なくなり効果的 |

| 注意点 | ・J-RAMで紹介している実験では高いエネルギーのβ線を放出するので、指や手首に装着するタイプの線量計も使用してください。 ・もし飛散させてしまった場合は、高いエネルギーのβ線がでていますのでできる限り早く処理しましょう。 |

| 35S | |

| 半減期 | 87.5日 |

| 放出放射線 | β線(β⁻)(最大0.167MeV) |

| 汚染の検出 | 直接法(薄窓GM管式サーベイメータ) |

| 遮蔽 | 1cm厚アクリル板によって制動放射線の発生も少なくなり効果的 |

| 注意点 | ・35S標識アミノ酸は、揮発性のある分解生成物を作ることがあるため、汚染には十分に気を付けてください。 |

| 51Cr | |

| 半減期 | 27.7日 |

| 放出放射線 | γ線(0.32MeV)、X線(5keV) |

| 汚染の検出 | 直接法(シンチレーションサーベイメータ) |

| 遮蔽 | 3mm鉛板で半減 |

| 注意点 | ・細胞の標識用試薬として広く利用されているクロム酸塩については、体内の器官へ選択的吸収は起こりませんが、γ線のエネルギーがやや高いため被ばくや飛散には注意します。 |

| 125I | |

| 半減期 | 59.4日 |

| 放出放射線 | γ線(36keV)、X線(27~32keV) |

| 汚染の検出 | 直接法(125I用シンチレーションサーベイメータ) |

| 遮蔽 | 0.02mm鉛箔で半減 |

| 注意点 | ・ヨウ素は揮発性という特徴があります。 ・少ない放射能でも甲状腺に取り込まれやすく、大きな被ばく線量を与えるので、マスクをしてフード内で実験してください。 ・ヨウ素化合物の種類によっては、ゴム手袋を浸透するため、ポリエチレン製の手袋を2枚重ねで取扱ってください。 ・ヨウ素イオンを含む溶液を酸性にしたり、冷凍保存したりすると揮発性のヨウ素に変化するので注意してください。 ・廃棄物については実験室内に放置せず、できるだけ早く封をして処理します。 |

⑶ 分子イメージング研究用途

【PET(Positron Emission Tomography)】

・以下でPET用である11C、13N、15O、18Fを紹介します。

・いずれのRIも、消滅放射線(511keV)に注意します。

| 11C | 13N | 15O | 18F | |

| 半減期 | 20分 | 10分 | 2分 | 110分 |

| 遮蔽 | 鉛 | 鉛 | 鉛 | 鉛 |

| 種類 | β⁺ | β⁺ | β⁺ | β⁺ |

【SPECT(Single photon emission computed tomography)】

・以下でSPECT用である67Ga、99mTc、111In、201Tlを紹介します。

| 67Ga | 99mTc | 111In | 201Tl | |

| 半減期 | 3.3日 | 6時間 | 2.8日 | 73時間 |

| 種類 | γ | γ | γ | γ |

⑷ がん治療研究用途

・以下で90Y、131I、177Lu、211At、223Ra、225Acを紹介します。

| 90Y | 131I | 177Lu | 211At | 223Ra | 225Ac | |

| 半減期 | 64時間 | 8日 | 6.7日 | 7.2時間 | 11.4日 | 10日 |

| 種類 | β⁻ | β⁻ | β⁻ | α | α | α |

(アイソトープ手帳11版 参照)